2025年4月、貨物自動車運送事業法の改正が施行されます。これまで大規模なトラック輸送にフォーカスされがちだったこの法律ですが、今回の改正では「貨物軽自動車運送事業」も対象に含まれ、軽貨物業界にも大きな影響を及ぼす内容となっています。

本記事では、改正の背景や主な変更点、そして事業者が取るべき対応策を詳しく解説します。

1. 軽貨物自動車も対象となった背景

近年、EC市場の拡大によりラストワンマイル領域への配送の重要性が高まる一方、物流業界全体での人手不足やドライバーの高齢化が深刻化しています。特に、軽貨物配送は個人事業主や副業ドライバーの参入も多く、事故件数が年々増加傾向にあります。

国土交通省のデータによれば、保有台数あたりの事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故は平成28年から令和5年の間で約4割も増加。普通トラックが安全対策の強化により事故件数を2割減少させているのとは対照的な結果です。

なぜ軽貨物の事故が多いのか?

ラストワンマイル配送には、以下のようなリスク要因が存在します。

• 配送件数の多さと時間指定による焦り

• 未経験ドライバーの増加

• 道幅の狭い住宅街や交通量の多い地域での配送

• 荷主や顧客とのやり取りによるストレス

• 過度な業務負担による注意力の低下

こうした背景から、改正法では軽貨物事業者に対しても安全管理体制の整備が求められることになったのです。

2. 2025年4月から施行される新制度の概要

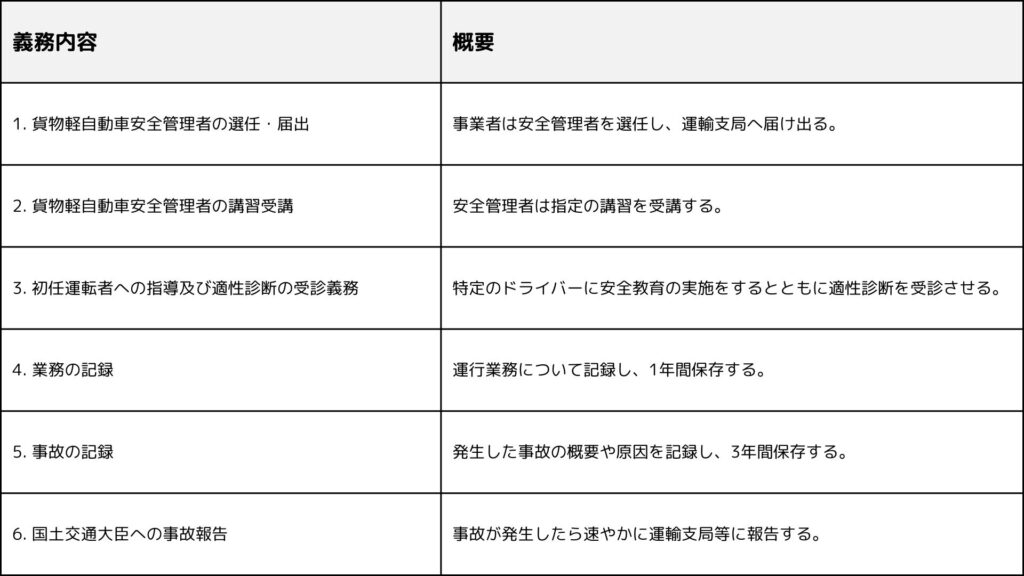

今回の法改正で、貨物軽自動車運送事業者に義務付けられる主な項目は以下の6点です。

ひとつずつ紹介します。

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」の選任と届出が必要です。個人事業主は自らが安全管理者となるケースが多いでしょう。選任できるのは、指定講習の受講修了者など条件を満たした人のみ。選任後は、事業者情報や安全管理者情報を運輸支局に届け出る必要があります。

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

安全管理者に選任されるには、原則5時間以上の指定講習を受講する必要があります。また、選任後は2年ごとに2時間以上の定期講習も義務付けられています。受講は本人のみで、オンライン受講も可能です。

初任運転者等への指導と適性診断

新しく雇用したドライバーや65歳以上の高齢者、事故を起こしたドライバーには、特別な安全指導や適性診断の受診が義務化されます。さらに、これらの記録をまとめた「貨物軽自動車運転者台帳」の作成と営業所での保管が求められます。

業務内容の記録と保存

運行業務の記録(運転日報)は1年間の保存が義務づけられます。記載内容は、氏名や車両番号、業務の内容・距離・休憩場所・荷役作業時間など詳細なものです。30分以上の待機や荷役作業も記録対象となります。

事故の記録と保存

事故が発生した場合、その詳細や原因、再発防止策を記録し、3年間保管しなければなりません。事故の概要だけでなく、当事者情報や事故原因なども細かく記載する必要があります。

国土交通大臣への事故報告

重大事故が起きた場合は、24時間以内に管轄の運輸支局へ速報の連絡が必要です。その後、決められた様式で正式な報告書を提出します。報告内容には、事故発生の状況や原因、再発防止策などが含まれます。

上記以外の安全対策

上記6項目以外の安全対策も引き続き行なってください。「運転者に対する指導及び監督」や「過積載の防止」など、安全対策を怠ると罰則を受ける場合もあります。

新制度の6項目の詳細や罰則規定など、詳しくは国土交通省ホームページでご確認ください。

3. 軽貨物事業者が今から準備すべきこと

法改正の施行に向けて、事業者は以下の対応が求められます。

講習の受講計画

早めに国交省や各地方のトラック協会などで講習の予約・受講を進めましょう。

受講場所や受講費用は国土交通省ホームページからご確認ください。

安全管理体制の整備

• 教育マニュアルの作成

• 適性診断の受診スケジュール作成

• 運転記録簿のフォーマット準備

• ヒヤリハット報告や事故報告の運用体制整備

社内ルールの見直し

委託契約書や業務マニュアルに、安全管理者関連の項目や教育ルールを盛り込むことが求められます。特に、安全管理者の指導命令に従う義務や違反時の対応フローを明確にすることが重要です。

荷主との情報共有体制の構築

荷主から安全管理状況の確認や報告を求められるケースが増えると予想されるため、定期的な報告書のフォーマットを整備しておくとスムーズです。

さらに、社内外の情報共有ツールの活用や、安全管理状況を可視化する仕組みづくりも、今後の企業価値向上につながります。

4. まとめ|軽貨物業界にも「安全管理」は必須の時代へ

今回の法改正は、軽貨物運送が社会インフラとして重要視されている証でもあります。

安全対策の強化は、自分やお客様、地域の安心につながるだけでなく、顧客からの信頼や取引継続にも効果的です。早めに準備を進め、安心・安全な運送体制づくりを目指しましょう。

✉️ ご質問・ご相談は下記フォームまたはお電話にてお願いします。

お問い合わせフォームへはこちらをクリックしてください。

改めて担当者より、ご返信させていただきます。

また、お電話でも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

お電話でのお問い合わせ:Tel 045-348-4033(受付時間 平日8:30~17:00 休業日:土日祝日)